攀登伊斯塔西瓦特爾山

伊斯塔西瓦特爾山是一座休眠火山,位於墨西哥墨西哥城以東約40英里處。它海拔17,159英尺,是墨西哥第三高峰。它位於墨西哥第二高峰——目前仍在活動的波波卡特佩特爾山(海拔17,820英尺)的正北方。圍繞著這兩座火山,流傳著一個相當複雜的傳說,但簡單來說,伊斯塔西瓦特爾山的外形酷似一位沉睡的女子,因此在西班牙語中有時被稱為“睡美人”(La Mujer Dormida)。由於伊斯塔西瓦特爾山靠近墨西哥城,似乎經常有人攀登,但我懷疑只有一小部分登山者能夠登頂。這篇部落格文章記錄了我於2016年2月20日攀登伊斯塔西瓦特爾山的經歷。簡要事實:

- 海拔:17,179 英尺(墨西哥第三高峰)

- 海拔高度:從山腳到山頂 4,139 英尺。

- 距離:沿主路往返九英里。

我在墨西哥城自費度過了一天自由活動後,導遊開著一輛懸掛很差的舊皮卡車來酒店接我和蘇珊。事情開始變得不妙,導遊立刻開始對著手掌咳嗽。我不想讓自己看起來像個勢利的美國人,被我訓斥衛生,所以一直閉著嘴。結果,導遊的咳嗽聲一直不停地對著手掌,持續了整整一週。

停下來買了汽車零件、辦了許可證、吃了午餐後,我們三人抵達了位於伊斯塔西瓦特爾山腳下海拔13000英尺的阿爾佐莫尼小屋。從小屋下車,迎接我們的是高海拔的強烈感覺。相比之下,墨西哥城的海拔只有7382英尺。這是迄今為止我駕車到達的最高海拔。事實上,我這輩子到過這麼高的地方也就那麼幾次。我立刻吃了點布洛芬,坐下來適應稀薄的空氣。

簡樸的阿爾佐莫尼小屋(Altzomoni Hut)有三間帶雙層床的房間和兩間沒有自來水的浴室。沖馬桶必須從附近的桶子取水。小屋毗鄰其他建築,周圍是一道鐵絲網,上面架著幾根天線。在這樣的高海拔地區過夜絕對是適應環境的好方法。

第二天,我們的行程安排是徒步前往Refugio小屋,大約在山腰。這似乎是個好主意,因為它可以把我們漫長的高海拔健行分成兩天。而且,在雷尼爾山的繆爾營地住了一晚後,我很享受在高海拔的避難所度過的時光。

然而,由於不明原因,日程安排發生了變化。行程的第一天,我們得爬上火山,然後再下來,以便更好地適應海拔高度。就這樣,我們完成了任務,這一天過得非常輕鬆。我們很早就回到了小屋,因為半夜有叫醒服務,需要在下午6點前上床睡覺。

睡前準備晚餐時,一個問題出現了:缺水。我記得導遊帶了大約15加侖的水開始行程,但顯然我們已經喝光了。就在我們討論該怎麼做的時候,另一位來自競爭對手的導遊和一位客人來了。儘管只有一位客人,這位導遊還是準備了充足的水。最後,另一位導遊好心地給了我們三個口渴的同伴一些他自己儲存的水。

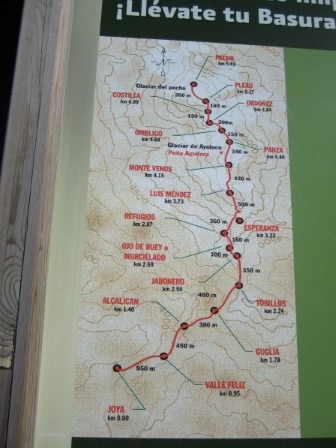

午夜時分,我們整裝待發,把背包放進卡車,前往小徑的盡頭,那裡是一個名為「La Joya」(珍寶)的停車場。在那裡,我們戴上頭燈,背上背包,拿起登山杖,沿著前一天走過的路線上山。

攀登的起點是一條筆直的小路。我們邊爬邊聽導遊說,之後還要開很長一段路去普埃布拉市,如果上午11點前沒能到達山頂,就得折返。這讓蘇珊有些擔心,因為比我慢很多。更糟的是,導遊沒戴手錶。問了我時間後,他建議我們繼續慢慢往上走,等到達高處的Refugio小屋後再考慮情況。

小屋前的路段陡峭濕滑,因為岩石鬆動。人們稱之為「jabonero」(製皂工)。你可能想知道為什麼。誰會在這裡做肥皂?這句玩笑源自於一句西班牙語諺語:“En la casa del jabonero, quien no cae resbala。”意思是“在製皂工的家裡,誰不跌倒,誰就會滑倒。”

凌晨三點左右,我們終於在寒風凜冽中抵達了Refugio小屋,碰見另外三位登山客正準備出發。大約半小時後,他們離開了,小屋突然變得如此舒適、黑暗、安靜。儘管行程安排很緊湊,我們還是睡著了。有人貼心地給我留了一條墨西哥毯子,我用它保暖,頭盔當枕頭。

有一次,我醒了,建議導遊我們出發。他說天氣太冷,風又大,我們應該等到太陽升起。雖然我擔心這會讓我們遠遠落後於計劃,但我通常很尊重權威,所以沒有質疑他的計劃。而且,日出前一兩個小時,高海拔地區通常風很大。於是,我蜷縮在毯子裡,又睡著了。

後來,我再次醒來,小屋裡一片漆黑,我把一些窗簾拉開,發現外面已經天亮了。我叫醒了嚮導和朋友,好讓我們趕緊出發。果然,這是一個晴朗美好的早晨,正如預期的那樣,風也小了很多。

休息的時間比預想的要長得多,我們又繼續攀登。過了小屋,原本的小路變成了一條路線。我走在最前面,跟著其他登山客往上走。顯然,還有幾十個登山者比我們起步晚,卻沒有在小屋裡小憩。下一個重要的點是熟睡女子的膝蓋。我們在這裡稍事休息。我記得蘇珊當時就說,考慮到在小屋休息的時間太長,而且她速度較慢,她不可能在回程截止日期前登頂。她非常友善地為團隊做了讓步,說我可以跟著嚮導繼續前進,她會按照自己的節奏慢慢走,下山時會在某個地方和我們會合。

導遊似乎對這個主意不太熱衷。我想他以為我也會選擇早點返回,好讓他輕鬆一點。然而,我卻很熱情地想盡全力,並表示雖然我會尊重導遊的權威,但我想繼續走下去。導遊默許了我的熱情。

在繼續前進之前,嚮導問道:「麥克,你還有多餘的水嗎?我的水落在小屋裡了。」停頓了一下。我最後一次帶導遊的攀登是跟隨雷尼爾山嚮導攀登雷尼爾山。在我那篇關於那次攀登的部落格文章中,我可能把雷尼爾山嚮導公司描繪得太過分了,他們把一切都安排得精確到分鐘,並且追求完美,要求在長長的清單上準備好所有合適的裝備,而水是其中最重要的一項。此時此刻,我非常懷念雷尼爾山嚮導公司的專業精神,以及我們團隊的領導嚮導──老實可靠的皮特。要是他能看到這一點就好了。

回到要水的問題上,我剛開始爬的時候,只帶了兩公升水。提出要水的時候,我還剩下大約1.2公升水,分裝在兩個一公升的瓶子裡。為了避免被嚮導身上的疾病傳染,我用英文問他有沒有空水瓶可以倒點水進去。他回答說:「沒有。」記住,我需要足夠的水才能到達山頂,然後一路回到停車場。而他只需要足夠的水才能到達山頂,然後回到小屋取回他忘帶的水。

常識會讓我把大部分水倒進一個瓶子裡給自己喝,讓他污染另一個瓶子。然而,在高海拔地區,常識並不總是奏效。你必須親身體驗高海拔才能理解。這最好被描述為智商隨著空氣稀薄而下降。只要你只是向前行進,你就不會真正注意到這一點,但如果你面臨某種需要邏輯思考的決策,你就會注意到。我知道現在這看起來很蠢,但我把我的綠色水瓶遞給了他,結果污染了我一半的水,他迫不及待地直接喝了,然後遞還給我。

接下來的一段路是我最喜歡的一段,因為這條路線沿著沉睡女子的腹部(panza)、臍部(obligo)、太陽神經叢(plexo)和肋骨(costilla)上下起伏。雖然空氣稀薄,風很大,但景色美不勝收。就海拔而言,我達到了歷史最高點,高出數千英尺。這一段路沒有特別陡峭或危險的地方。

到了下一站,我把我的綠色水瓶遞給了導遊。你可能還記得,即使我當時腦中缺氧,我還是很有先見之明地問他有沒有空水瓶可以倒水,結果他一口否認。當我從背包裡掏出水瓶時,他又從自己的水瓶裡掏出一個空的塑膠水瓶。我靠!我特意問他有沒有,結果他說「沒有」。現在回想起來,我真應該用西班牙文問他,我本來可以的。該死。好吧,沒必要為灑出來的牛奶或被污染的水哭泣,所以我往他的水瓶裡倒了足夠送他回小屋的水。至少現在不用再背著它了。

我們翻越了一道刀鋒般鋒利的山脊,山脊一側是轟鳴的硫磺噴氣孔,之後到達了山頂附近一個可以俯瞰冰原的地方。要到達冰原,需要沿著陡峭的岩架下山,要麼踩著鬆散的岩石,要麼踩著冰。現在回想起來,我當時應該要穿上冰爪,順著冰面下山。我一路拖著冰爪上山,如果能用上它們就好了。然而,嚮導不停地提醒我時間緊迫,所以我愚蠢地選擇了陡峭鬆散的碎石坡,採取了自我制動的方式。我下山的速度比我預想的快得多。原來,碎石坡其實只是冰面上一層薄薄的岩石。幸運的是,我下山時左腿只受了點輕傷。

穿越冰原很有趣。然後我們又上山,沿著另一條山脊線走了一段。後來,我們來到了另一個冰原。冰原周圍有三個高點,包括我們站著的那個。這時大約是上午 11:15,差不多是我們應該登頂的時間了。然而,我們是不是在山頂,也就是所謂的「pecho」(沉睡女人的乳房)呢?我不確定。

唯一標記我們位置的人造物是一隻神眼和一個茶壺。冰原對面的某個地方有兩三個十字架。然而,這座山上到處都是十字架,所以這並不一定意味著什麼。第三個點,不用觸冰就能到達,上面沒有任何人造物。看到山頂上立著旗幟、測量標記或登記冊來標記最高點,拍出更好的山頂照片,總是令人欣慰的。請原諒我的刻板印象,但墨西哥人通常不會羞於裝飾和紀念任何東西。不知為何,我們站的地方感覺不像山頂。

於是,我做了顯而易見的事,直接問我的嚮導:「這就是山頂了嗎?」他頓了頓,說:「是的。」然而,聽他語氣,我有點不敢相信。我不確定他是不知道,還是他知道最高點在第二個冰原的另一邊,只是不想去那裡。再說,如果這就是山頂,那「恭喜你!」又從何說起呢?

作為一個愛管閒事的人,我嚮導遊解釋說,我想登上伊斯塔西瓦特爾山的真正頂峰,即使它只比我們現在所站的位置高一英寸。他瞪了我一眼,彷彿在說:“你瘋了嗎?一英寸和整座山比起來,有什麼區別?”

一番反覆之後,我們同意去左邊比較容易到達的那個點,不用穿越冰原。當然,如果我們三個點都去了,就能到達最高點,即使我們不知道是哪個。於是,我們朝左邊的那個點走去。嚮導遠遠落在後面。當我到達那個點時,我的GPS顯示那裡沒有我們來的地方高。嚮導追上來後,建議我們回到原來的點,如果要去最後一點,從那裡穿越冰原會比較容易。我同意了。

當我們回到原點時,導遊說:「我不去最後一個點了。如果你想去,我就留在這裡看著你。」冰原和它上方的冰緣看起來相當危險。我從未見過哪個導遊在危險的情況下不陪同客人,而是放鬆地在遠處觀看。不過,考慮到那天發生的一切,我並不感到驚訝。

於是,我從背包底部掏出冰爪,把它們固定在靴子上。自從爬過雷尼爾山之後,我就沒再這樣做過,現在我還是記不住哪個是左邊哪個是右邊。我正要穿上冰爪,這時又來了一位嚮導,帶著一位客人。他看起來知識淵博,身強力壯,於是我問他哪個點是頂峰。他和客人都穿著滿滿的裝備,我沒認出他來。原來,他是前一天救了我們一命的阿爾佐莫尼小屋的嚮導帕布羅。

他說我的問題經常引起爭議,但根據他親自測量,我站的位置比實際上高了五米。這真是個好消息!我再也不用獨自穿越危險的冰原了。說完,我掏出相機,拍下了隨處可見的峰頂照片。我還熱烈祝賀了巴勃羅的客人,一位來自瑞典的女士,我在小屋裡認識了她。

就在我正要下山的時候,一位英俊的年輕人穿著跑步服,背著駝峰背包跑到了山頂。我走過去問他花了多久時間到達山頂,因為他清楚地按了一下手錶上的停止鍵。他自豪地說:「兩小時十四分鐘。」我簡直不敢相信。這絕對讓我的十個小時都黯然失色。以下是他好心讓我拍的一些照片。請欣賞。

正如RMI常說的,登頂只是成功的一半。下山的第一個挑戰,是從之前割傷我的那片冰原上去。這次我也應該穿上沒用過的冰爪。不過,在我家鄉內華達州南部的山里,我爬過碎石坡的次數已經數不清了。這次看起來還不錯。

然而,情況很糟。我真正意識到,那些看起來像碎石堆的東西其實只是冰上鬆散的岩石。我費了九牛二虎之力才爬上去,沒有冰爪。真是愚蠢!要是在這種情況下能有個專業人士提供建議就好了。我建議所有讀到這篇文章的讀者,在穿越這片冰原的路上,無論來回都要戴上冰爪。

每爬上五英寸就要滑下四英寸,這種掙扎真的耗費了我不少體力。終於回到堅實、相當平坦的地面上感覺很棒,但下山的路程對我來說仍然非常累。雖然我上山的速度最快,但下山的速度卻是最慢的。

下山途中,我們遇到了同一家導遊服務公司的其他導遊。我問其中一位哪個才是真正的山頂,並引用了帕布羅的話。我得到的回答是:「別聽(帕布羅的)。十字架所在的位置最高兩米,但每個人都認出起點是山頂的一部分。」 好吧,這可不是我想听到的,但就我而言,我已經登上了伊斯塔西瓦特爾峰。如果有人讀到這篇文章,能解開這個山頂之謎,請寫信給我。

剩下的下山路程緩慢而疲憊。我上山總是比下山更費力,而今天,我一開始就力不從心。不過,多虧了充足的布洛芬,我還是慢慢地下來了。

之後,我們驅車前往普埃布拉,一路上都是土路,開了三個小時。導遊知道我們飯店的名字,但不知道地址,也不知道怎麼找到。不過,他還是向街角的行人、計程車司機和警察問路。我們終於在晚上11點左右找到了酒店。真是漫長的一天。

說實話,我對導遊很失望,他沒完沒了的咳嗽讓我快瘋了。他是個非常好的人,也盡了最大努力。如果他身體健康,並且有過幾次帶隊的經驗,我想他會是個稱職的導遊。然而,我精疲力竭,對他失去了信心,最後決定放棄剩下的行程。

當我把這個決定告訴蘇珊時,她同意了。我們決定放棄奧裡薩巴,多花點時間好好享受普埃布拉和墨西哥城。

導遊公司對發生的事情非常擔心,安排了同一個導遊帶我們返回墨西哥城,在普埃布拉待了一整天后,中途在特奧蒂瓦坎金字塔停留。我們的導遊顯然非常在意自己的工作;他讓我們返回墨西哥城的旅程非常愉快。他從來沒有問過我為什麼要取消奧裡薩巴之旅,也許他根本不想知道。

回到墨西哥城後,導遊服務公司的老闆和我們見了面,我們轉達了一些抱怨。我們左右為難,既要坦誠相待,又不想讓導遊因為我們而失去工作。公司老闆和他的助手非常理解我們的安排變更,並給予了我們很大的幫助。他們同意支付我們在墨西哥城額外住宿的費用,也為我們提供了一次下次的旅行。

我不會透露導遊服務的名稱,因為我覺得他們整體來說應該不錯。不過,他們雇了一個病懨懨、缺乏經驗的導遊,這得怪他們。如果可以重來一次,我覺得多花點錢找像RMI這樣高標準的公司還是值得的。他們的收費幾乎是RMI的兩倍,但就像他們說的,一分錢一分貨。

我不排除回到墨西哥完成我的計劃。如果能把奧裡薩巴峰、托盧卡山和拉馬林切山(墨西哥第一、第四和第五高峰)結合起來,那將是一次很棒的旅行。我想我會僱用相同的導遊服務,假設我有一個更有經驗的導遊,我想這是他們欠我的。

順便說一句,爬山後我確實生病了。顯然是腸胃病,表現為嚴重的“蒙特祖瑪復仇症”,體重減輕了八磅。希望你們能從我的照片看出來,我本來就不超重。寫這篇文章的時候,我還在堅持自己開的抗生素療程,希望效果還不錯。

總的來說,我成功登頂了計畫中的兩座山峰中的一座,而且正如我所知,是兩座山中難度最高的一座。我在墨西哥城和普埃布拉也度過了一些愉快的時光。這趟旅程或許不算圓滿成功,但絕對是個難忘的旅程。

更新

回來後,我遇到了塞拉國際登山公司的創始人庫爾格·韋德堡,並向他詢問伊斯塔西瓦特爾峰真正的頂峰在哪裡。不出我所料,他說那是冰原對面我沒有到達的那個最遠的地方。然而,他補充說,那個地方和我折返的地方之間的海拔高度差「近在咫尺」。

以下是 Kurt 於 2011 年 11 月在山頂拍攝的幾張照片的連結:

影片

請欣賞我的攀登影片。